Charo Rueda publica un provocador ensayo en ‘Trends in Neuroscience and Education’: Attention in the heart of intelligence.

Al leer el título parece que alguien susceptible, con la sensibilidad a flor de piel, puede relajarse: no se trata de reducir la inteligencia a la atención, sino que este segundo factor psicológico se situaría en el corazón del primero, supuestamente más general. La atención sería un ingrediente de la inteligencia, no la cosa en sí.

El ‘take home message’ de este artículo es que mejorar el capital mental de los humanos supone entrenar la atención, aunque aún no se sepa cómo. Algunos pensadores sinceramente preocupados por la educación –como Gregorio Luri—están comenzando a suscribir ese mensaje con visible entusiasmo.

Rueda, como psicóloga experimental que ha colaborado extensamente con Michael Posner, comienza repasando las facetas de la atención según el modelo del científico norteamericano: (1) activación, (2) selección/orientación y (3) control ejecutivo.

“La atención se puede definir como un constructo multidimensional relacionado con un estado en el que se dispone de un nivel óptimo de activación que permite seleccionar la información a la que se desea dar prioridad para controlar el curso de las acciones”.

El siguiente paso supone averiguar cuál es la relación de la atención con la inteligencia (razonamiento, resolución de problemas y planificación). Se propone que el control interno de la atención actúa para apoyar a los procesos de memoria que influyen sobre las habilidades de razonamiento. La capacidad de almacenamiento y la atención ejecutiva contribuirían a la inteligencia fluida y a las habilidades relevantes para el aprendizaje complejo.

¿Y cuál es el papel del cerebro?

Rueda recurre a la división dorsal-ventral, redes anatómicamente disociadas pero que interactúan para que el control de la atención sea flexible y eficiente.

Se subraya el papel de la corteza cingulada anterior (ACC) conectada a los lóbulos frontales y parietales. Determinadas regiones de esos lóbulos se han considerado esenciales para el intelecto. La Teoría de la Integración Frontal-Parietal de la Inteligencia (P-FIT) subraya precisamente la integración.

“El procesamiento eficiente de la información –escribe Rueda—dentro de las redes atencionales parece ser el marcador cerebral de la inteligencia”.

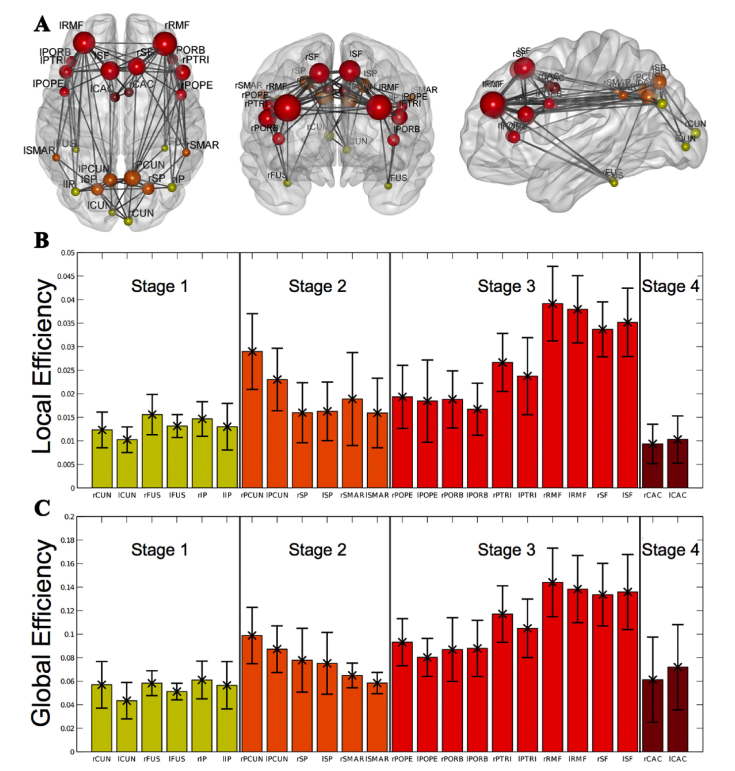

A mi juicio, en este ensayo se elige selectivamente algunos estudios sobre el sustrato neuroanatómico de la inteligencia para realzar una determinada perspectiva, para que el lector no mire hacia otro lado, para que resista la respuesta prepotente de redirigir su atención. Por ejemplo, se comenta que la eficiencia global no se relaciona con la inteligencia en el estudio de Hilger et al. (2017) lo que sugiere que es el procesamiento de la información en una serie específica de regiones (local) lo que influye sobre la inteligencia global.

Discrepo de esa conclusión y, por supuesto, de lo que sentencia ese débil estudio de ese grupo alemán emergente. Sin ir más lejos, nosotros hemos observado que la eficiencia global se relaciona, de hecho, con las diferencias individuales, tanto de inteligencia fluida como de memoria operativa, pero no (¡oh sorpresa!) de velocidad al atender estímulos.

No concuerdo tampoco con la tesis central de este ensayo de que la propiedad básica que contribuye a las diferencias de inteligencia es la integración de información en las regiones del cerebro que permiten regular la atención y elegir las respuestas adecuadas según la información presente y los objetivos a alcanzar.

Por supuesto que la característica distintiva del intelecto es la integración, pero cambiarle el nombre y llamarle atención es conceptualmente peligroso.

Una de las cosas que soy incapaz de encajar del modelo de Posner, que Rueda suscribe, es que las tres facetas de la atención presentan correlaciones verdaderamente débiles, y, aún así, se concluye asertivamente que las 3 ‘son’ atención. Los nombres deben encajar con los hechos empíricos y si 3 facetas supuestamente del mismo constructo psicológico no correlacionan, entonces no existe razón empírica para hablar en esos términos. El lenguaje debe usarse para describir hechos, no para generarlos.

El solapamiento positivo, es decir, el fenómeno más replicado en Psicología, está detrás del factor general de inteligencia (g). Y ese solapamiento se basa en una sustantiva correlación de las facetas consideradas, del rendimiento cognitivo valorado a través de una variada serie de pruebas intelectualmente exigentes que se ajusta al principio de la indiferencia del indicador. Su apariencia superficial (por ejemplo, problemas con contenido verbal, numérico, visuoespacial o abstracto) es irrelevante.

Recordaba Hunt en su texto de 2011 la importancia de la Brunswickian Symmetry. Es decir, los conceptos de la ciencia que se comparen deben situarse al mismo nivel de generalidad o de abstracción. El factor g y la atención son asimétricos.

Atender visualmente a un estímulo requiere disponer de ojos, pero comprender el mecanismo de funcionamiento de los ojos no resuelve el problema de qué es conceptualmente y cómo funciona la atención visual. Algo similar sucede con el intelecto y la atención. Se requiere atención para alimentar al intelecto, pero el segundo va mucho más allá de la primera. Comprender la atención no agotará la comprensión del intelecto.

Pero aún hay más en el ensayo de Rueda.

Se recurre a algunas evidencias evolucionistas para defender que atención e inteligencia han co-evolucionado y apuntalar aún más la tesis. El cerebro humano ha aumentado su tamaño, pero algunas regiones se han desarrollado más que otras. Las regiones frontales y parietales destacan en ese sentido. Se recurre a una investigación que ya comentamos en este foro, pero se omite el dato de que la correlación observada de la inteligencia (razonamiento abstracto) con la superficie cortical fue especialmente magra (r < 0,12).

En resumen, concluye Rueda

1.- La investigación en neuroimagen revela que las tareas que se administran para evaluar el factor general de inteligencia (g) activan una red frontal específica implicada en el control de la atención y de la conducta.

Vale la pena recordar que el factor g se identifica usando una estrategia de investigación basada en explorar diferencias individuales (varianza). Rueda se refiere aquí a regiones que se activan, no a relaciones entre diferencias cerebrales y diferencias cognitivas. La evidencia que deriva de ambas aproximaciones (task-approach and individual differences approach) puede ser o no ser congruente, como demostró el meta-análisis de Ulrike Basten et al. (2015). No se puede dar por sentada la correspondencia.

2.- La eficiencia de procesamiento en los nodos de la red atencional se asocia a las diferencias intelectuales.

3.- La expansión de la superficie cortical en la corteza cingulada anterior tiene un papel estelar en la evolución de la inteligencia humana.

Se sabe que la auto-regulación predice fenómenos de interés social como el desempeño académico, la competencia socioemocional, la salud, los ingresos y el éxito ocupacional. Esa auto-regulación se encuentra relacionada con la atención, según la evidencia considerada por Rueda, y, por tanto, entrenar este factor psicológico rendiría pingües beneficios en contextos educativos y clínicos.

Solo por recordarlo, esa auto-regulación, o auto-control, presenta una bastante digna correlación con la inteligencia. Una vez se descuenta el efecto de la inteligencia, la validez predictiva del auto-control se reduce ostensiblemente.

Hay que aplaudir el intento de la autora por encontrar orden en un aparente caos. Pero, a mi juicio, merece la pena considerar explícitamente opciones distintas cuando se expone y defiende legítimamente un determinado modelo. Elegir los huevos que encajan en una cesta dejando de lado los que no se pueden ajustar, se parece más a la estrategia de los abogados que a la de los científicos.

Hace poco una editorial me ofreció un generoso contrato para que escribiera un libro sobre la atención. Lo rechacé, sin necesidad de pensarlo mucho, porque, aun siendo consciente de la importancia de la atención, no sé muy bien ni qué es la atención ni cómo educarla.

1. Me da la sensación de que de atención todos andamos escasos, que no somos dueños de nuestra capacidad atencional, que nos sorprendemos a nosotros mismos frecuentemente distraídos. Si bien podemos dejar llevarnos con comodidad por un relato que nos subyuga (es decir, cuando dependemos de algo atractivo exterior a nosotros: una buena película, una buena novela, una buena sinfonía, un buen juego…), nos cuesta mucho tomar las bridas de nuestra propia atención cuando estamos realizando una actividad intelectual cuyo desarrollo depende exclusivamente de nosotros. Esto me lleva a pensar que la atención no es tanto la capacidad de resistir la distracción, como la de retornar a lo que se estaba haciendo cuando descubrimos que nos hemos distraído.

2. Hay multitud de programas de educación de la atención, pero dudo mucho de su eficiencia.

3. Sin embargo sí que creo que hay elementos que contribuyen poderosamente a la dispersión de la atención y en la escuela el principal es el manejo del tiempo.

Admirado Roberto, el discurso pedagógico no coincide exactamente con el científico (aunque, obviamente, no lo pueda ignorar), porque en la escuela trabajamos con estados de ánimo y con las autopercepciones que cada uno tiene de sí mismo. Creo que entenderás lo que quiero decir.

Hay un colegio en Madrid muy dispuesto a tomarse en serio la educación de la atención. Por supuesto, les pedí que se pudieran en contacto contigo. Yo les ayudaré todo lo que pueda.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias por tus observaciones, Gregorio.

La distracción que subrayas puede abundar porque hay motivos objetivos que la promueven activamente. La sobredosis de información es sensacional y seleccionar con criterio implica algo más allá de prestar la debida atención.

El prosaico hecho de que nuestro cerebro envíe hacia el mundo exterior diez veces más fibras nerviosas de las que entran, puede ser interpretado en términos psicológicos, más allá de la pura mecánica.

Si el cerebro es una máquina de predecir, entonces inundarle de información se convierte en una estrategia de acoso a la razón.

En la era del Big Data, los educadores deben encontrar el modo de trabajar sabiamente para convertir eso en Small Data y, desde ahí, en Conocimiento.

A ese proceso contribuye la atención, pero hay algo más relevante que ese factor psicológico por detrás. El conglomerado de información debe integrarse o el ‘discurso pedagógico’ naufragará. Esa es mi pesimista evaluación, por ahora.

O enseñamos con inteligencia, echando mano de la naturaleza integradora de esa facultad psicológica, o nos perderemos en los detalles y en las modas.

Finalmente, solamente se puede intentar ayudar a quien está dispuesto. Desgraciadamente, son legión ahora quienes consideran que están en posesión de la verdad. Dudar se considera un signo de debilidad, en lugar de un síntoma de inteligencia.

Y así nos va.

Saludos, Roberto

Me gustaLe gusta a 1 persona

Destacó esto, en particular:

Los nombres deben encajar con los hechos empíricos y si 3 facetas supuestamente del mismo constructo psicológico no correlacionan, entonces no existe razón empírica para hablar en esos términos. El lenguaje debe usarse para describir hechos, no para generarlos.

Creo que he leído con atención, pero me pregunto si ha sido ésta o mi inteligencia la responsable de lo que he (o no) comprendido 🙂

Me gustaMe gusta

La neo-lengua orwelliana nos está matando, pero lo superaremos.

Me gustaMe gusta